餐厨油烟扰民,建筑垃圾偷倒,渣土违法清运……城市的蓝天白云和优美环境背后,是一场场“生态保卫战”。今年,上海市城市管理行政执法部门针对餐饮油烟扰民、建筑垃圾违法处置等突出环境问题,开展了一系列高强度、多维度、跨区域的专项执法行动,并推进长三角区域联防联治及案件移送核查协作机制的建设,取得了显著成效。这些行动,不仅有力推动了中央生态环保督察反馈问题的整改落实,更直接回应了市民对优美生活环境的热切期盼。

直击痛点:“小油烟”关乎“大民生”

餐饮油烟扰民,是环境问题投诉中百姓反映聚焦的热点。对此,上海城管部门精准发力,去年以来锁定全市500个市民投诉集中的重点点位开展“油烟扰民”专项执法检查整治,今年更加强了对52处餐饮油烟污染重点区域的执法巡查。今年1至5月,城管部门已依法查处油烟扰民案件43起。

在金山区吕巷镇干溪街区的红光路、兰亭街,24家餐饮店形成了一条热闹的小吃街。每当夜幕降临,烧烤、炸串、炒菜的香气扑鼻,但周边小区居民却不堪其扰:“家里窗户根本不敢打开,全是呛人的油烟味和路边喝酒的吆喝声!”

如何劝导和治理油烟噪声扰民?金山区吕巷镇城管执法中队向商户发放《餐饮商户城管执法检查合规指引》宣传页,宣传油烟噪声污染危害,并在夏季经营高峰期通过“定点值守+流动巡查”增强监管力度。此外,执法队还对街区内存在油烟噪音扰民现象的重点商户展开摸底排查,记录每家商户、每个摊点的经营时间、位置和经营状况,联合城运中心、居委会对历年12345投诉进行梳理,为后续治理提供数据支撑。同时,执法队借助快递小哥、“两司群体”等新就业群体组成的“新巷汇主理人”治理品牌效应,对餐饮商户进行劝导。“巷新力”议事会则为商户与居民搭建了友好协商、理性沟通的平台,通过“商户+居民+职能部门”的模式构建起“多格合一”全链条监管。

“多格合一”模式也为黄浦区五里桥街道居民解决了长久以来的烦恼。鲁班路上有家老字号饭店,排烟管紧邻二楼窗户,饱受“烟熏火燎”的居民多次投诉,但因排烟设备不算违建,执法陷入僵局。街道城管队员联合环保部门实地勘察后,发现症结在于管道位置,街道通过“多格合一”统筹协调各部门,组织商户与居民代表协商,商定油烟管道改造方案——饭店出资延伸排烟管,隔壁商铺协助打开通道,物业让出平台空间。最终,居民家中的窗打开了,居民的心结也解开了。

一家小餐饮店开业前,装修、设备、租金等成本至少十几万元。一旦因油烟问题被投诉,商户损失严重。为此,五里桥街道在商铺装修备案甚至招租阶段就提前介入,确保新装修方案符合环保标准。在网格日常巡查中,执法人员也紧盯店铺“换手率”,一旦发现“招租”告示便将其列为重点监控对象,一旦发现有可能产生油烟的餐饮业态入驻,便立即启动预警。

今年初,网格巡查员发现打浦桥路一处居民楼底层商铺正招租,立即上报街道。经查,该位置属油烟排放“敏感区”且无法实现环保要求的“高空排放”。街道随即搭建平台,召集房东、意向承租方、物业及居民代表等协商,最终原本准备做猪脚饭的老板被“劝退”,改变了经营业态。“关键是要赶在装修动工前介入,如果等店开起来再处理,双方损失至少翻十倍。”五里桥街道城管执法中队黄雷说。

创新“智”理:破解老旧小区“先天不足”

再将目光投向老旧小区,这里的餐饮油烟治理难点在于“先天不足”——商户独立烟道无出顶条件,低空排放必然扰民。为此,浦东新区金杨新村街道城管执法中队通过成立“餐饮油烟共治联盟”、让物业与商户分摊费用、开发“清洗智能监管模块”线上监管等方法,提供了一条可复制的“金杨路径”。

金杨路35号是“美食一条街”,餐饮商户密集,油烟低空排放,令金杨一街坊居民们“衣服不敢晾,窗户不敢开,一开满屋都是油味”,曾经投诉工单月均超5起。今年4月,金杨新村街道城管执法中队梳理历史诉件时,发现这里“一点多诉”情况严重。原因在于传统“一户一管”改造成本高昂,商户无力承担。能否集约化建设公共烟道,打破零散排放的困局?中队牵头街道环保管家、物业公司、餐饮商户等,成立“餐饮油烟共治联盟”,协商改造公共烟道,尽可能接入适配各型号的油烟净化器。最终,物业公司承担约50%的主体建设费用,5家餐饮商户依据排风量占比分摊剩余费用,将每户改造成本降到最低。

6月,量身定制的“分级净化+高空总管”方案建成,油烟在楼顶30米高空排放,整体运行噪声降低7-9分贝。执法队牵头物业公司与各商户制定《餐饮油烟共治公约》,明确各自责任,确保设备的运维和使用。

硬件改造后,执法队又通过“数字赋能”构建三条“智能防线”。首先为每家商户安装油烟净化器工况监测传感器,实时采集参数直连“油烟治理场景”模块。一旦发现异常,系统自动向商户手机和执法队员终端推送预警,“非现场”监管大大提升了执法效能。其次,执法队创新开发了“清洗智能监管模块”,清洗服务商需上传数据和对比图,自动生成清洗维护台账和下次清洗的倒计时。油烟清洗维护情况也可通过“线上监管”,对符合要求的企业“无事不扰”。最后,依托街道“多格合一”数字平台和“全街道一张网”体系,网格员发现油烟问题立即拍照上传,网格中心1小时内派单,执法队24小时现场核查,市场监管部门同步查验。整改完成后,数据将纳入商户诚信档案。

如今,这一困扰老旧小区多年的顽疾彻底消失,5家商户的油烟净化设备数据在城管微平台上实时跳动,金杨一街坊油烟扰民投诉降幅100%。“投诉归零”的背后,是融合着技术创新与制度创新的治理实践。

铁腕治“渣”:垃圾全链条监管显威力

建筑垃圾的违法产生、运输和处置是城市环境治理的顽疾,也是中央生态环保督察关注的重点。上海城管部门迎难而上,构建了覆盖源头、运输、处置的“全链条”执法监管体系。

在源头方面,依托智能化监管平台,对建筑工地进行了多轮次突击检查,严厉打击无证出土、虚假申报等行为。在运输方面,与交警紧密配合,高效拦截并查处违法运输渣土车辆。对违法情节严重者,依法采取吊销运输许可证、没收违法所得、信用公示等措施,提高违法成本。在末端方面, 联合绿化市容、生态环境、交通、水务等多部门,对消纳场所、中转码头、水路运输等开展高频次联合执法检查,严打违法收纳、擅自倾倒、扬尘污染等行为。

4月17日,上海市城管执法局执法总队联合市公安局交通警察总队、市分类中心开展建筑垃圾联合执法行动,将渣土运输“黑车”和视频监控未正常运行的工地列为重点对象,主要针对施工工地建设工程垃圾处理方案和处置证概要公示情况、防尘措施以及是否委托取得建设工程垃圾运输许可证的单位运输等内容进行检查。行动中,执法人员发现有部分施工单位未在施工现场公示建设工程垃圾处理方案和处置证等相关信息,随即对相关人员进行普法教育,后续将做进一步调查。

5月21日,执法总队又针对渣土车运输环节的扬尘污染问题启动专项整治。检查聚焦建筑工地渣土运输全链条管理,着重核查工地出入口车辆冲洗设备规范化配备及使用情况、运输车辆密闭装置完好性及外观整洁度,并对运输过程中是否存在车身不洁、飞扬洒落等违法行为进行查处。依托大数据分析,结合市民投诉线索及上海市建筑垃圾数字化智能监管平台的实时预警信息,执法总队科学研判渣土车违规行为高发区域,为执法人员在相关工地出口、主要运输道路等点位检查提供精准指导。

全链条监管的成效,从亮眼的数据中可见一斑。今年以来,上海城管已完成对73台涉嫌违法运输建筑垃圾车辆的拦截移交,实施对27个已查实违法运输责任人的处罚。对末端场所开展市级联合检查7次,发现问题8起,立案查处3起,教育整改5起。此外,全链条查处建设工程渣土类案件940起。

区域协作:长三角联手遏制跨省偷倒

在“环境保卫战”中,另一个难题是建筑垃圾跨省偷倒。而长三角一体化城管执法协作机制,为跨区域生态环境共保联治提供了范本,令生态治理突破了“边界线”。

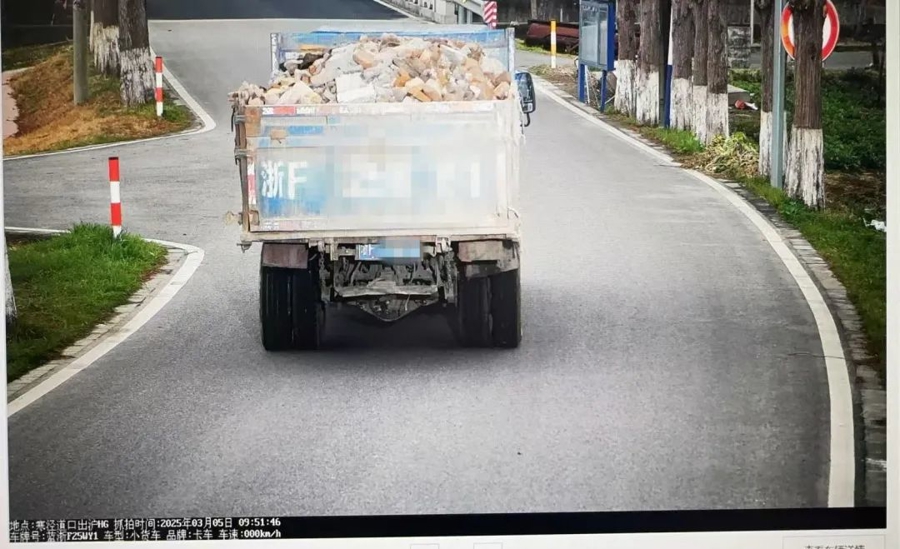

今年3月6日,浙江省平湖市新埭镇泖河村一处农地旁惊现“垃圾山”,约270立方米的拆房垃圾被偷偷倾倒于此。原来,泖河村村民张某为填平自家低洼农地,竟联系金山区陈某将上海农民自建房拆卸的垃圾多次跨省运至平湖倾倒。

平湖市新埭中队火速启动长三角协作机制,依托张江长三角科技城“平湖市-上海金山区”联合行政执法队运行制度,将案件线索移送至金山区枫泾镇城管执法中队,两地城管部门分别对管辖区域内的违法行为展开立案调查。

实际上,这种信息共享、协同办案的跨省联动执法并非首次。2023年1月,枫泾城管收到12345热线工单,称在九丰农业路口处被倾倒了一堆工程渣土。经现场检查和调取监控,锁定涉案车辆属于嘉兴某货物运输有限公司,驾驶员侯某承认是其所为,但拒绝配合处置。1月10日,执法队员在亭枫公路双庙路路口又发现一堆被倾倒的渣土,通过监控视频再次发现,涉嫌车辆也属该公司同一车队。依托“平湖市-上海金山区”联合行政执法制度,枫泾执法队员在新埭执法队员的配合下,对嘉兴2名驾驶员进行约谈,对方供认不讳,并对倾倒的垃圾渣土进行了清理,接受了相应的行政处罚。

据悉,“平湖市-上海金山区”是全国首个跨省园区“一支队伍管执法”队伍,由沪浙两地执法力量混编而成。成立两年间,已开展281次联合执法、办理258起跨省案件,不仅破解了省际交界处的“执法真空”难题,更通过渣土整治联席会议、“菜单式”企业服务等创新机制,构建起长三角跨区域执法协作的样板。

【城市管理小贴士】

《上海市大气污染防治条例》第六十二条第一款:饮食服务业的经营者应当按照市生态环境部门的规定安装和使用油烟净化和异味处理设施以及在线监控设施,并保持正常运行,排放的油烟、烟尘等污染物不得超过规定的标准。

第九十九条第二款:违反本条例第六十二条第一款、第二款:饮食服务业的经营者未按照规定安装油烟净化和异味处理设施或在线监控设施、未保持设施正常运行的,责令改正,处五千元以上五万元以下的罚款;拒不改正的,责令停业整治。

手机炒股好用的选哪款提示:文章来自网络,不代表本站观点。